分类目录

辅助功能

这是本文档旧的修订版!

发布:E-Avalanche

撰写:鋼太

http://bbs.ivocaloid.com/thread-34945-1-1.html

本教程与Vocaloid2 初级教程可配合阅读。

一般情况下,仅仅把音符写玩把歌词填完就输出WAV是不够的(但仅仅优化好了VSQ不做后期优化也是不够的)。你会发现声音可能很不好听。先来分析一下“不好听”一般归纳为哪些方面的缺陷:

1. 音高不稳定,老觉得唱起来走掉

2. 有些音有气无力,有些音太大声

3. 词与词之间太僵硬,感觉不够Nice Boat

4. 感觉歌手在念经,没有表情,很暗淡,仿佛在一个被积压的平面唱歌

5. 有些字的发音太老实太正规以至于很不入耳

大致是这些原因导致了初音唱得很不自然很难听。至于抱怨声音配合伴奏后太虚太干那是后期制作的事情,不作为音符优化的讨论范围。下列只是一些个人参考很多资料所归纳的一些参数的优化方案,不代表权威,望宽容。

优化的第一步,得从基本的日语发音音标开始。

偷一个“VOCALOID2 発音記号の表”来参考:

| k | g | N | s | Z | |||||||

| ア | a | カ | k | ガ | g a | *ンガ | N a | サ | s a | - | - |

| イ | i | =キ | - | =ギ | - | - | - | スィ | s i | - | - |

| ウ | M | ク | k M | グ | g M | *ング | N M | ス | s M | *ズ | z M |

| エ | e | ケ | k e | ゲ | g e | *ンゲ | N e | セ | s e | *ゼ | z e |

| オ | o | コ | k o | ゴ | g o | *ンゴ | N o | ソ | s o | *ゾ | z o |

| k' | g' | N' | S | Z | |||||||

| キャ | k' a | ギャ | g' a | *ンニャ | N' a | シャ | S a | - | - | ||

| キ | k' i | ギ | g' i | *ンニ | N' i | シ | S i | - | - | ||

| キュ | k' M | ギュ | g' M | *ンニュ | N' M | シュ | S M | *ジュ | Z M | ||

| キェ | k' e | ギェ | g' e | *ンニェ | N' e | シェ | S e | *ジェ | Z e | ||

| キョ | k' o | ギョ | g' o | *ンニョ | N' o | ショ | S o | *ジョ | Z o |

| t | ts | d | dz | n | H | ||||||

| タ | t a | ツァ | ts a | ダ | d a | ザ | dz a | ナ | n a | ハ | h a |

| - | - | ツィ | ts i | - | - | ズィ | dz i | - | - | - | - |

| トゥ | t M | ツ | ts M | ドゥ | d M | ヅ | dz M | ヌ | n M | - | - |

| テ | t e | ツェ | ts e | デ | d e | ゼ | dz e | ネ | n e | ヘ | h M |

| ト | t o | ツォ | ts o | ド | d o | ゾ | dz o | ノ | n o | ホ | h o |

| t' | tS | d' | dZ | J | C | ||||||

| - | - | チャ | tS a | - | - | ジャ | dZ a | ニャ | J a | ヒャ | C a |

| ティ | t' i | チ | tS i | ディ | d' i | ジ/ヂ | dZ i | ニ | J i | ヒ | C i |

| テュ | t' M | チュ | tS M | デュ | d' M | ジュ | dZ M | ニュ | J M | ヒュ | C M |

| - | - | チェ | tS e | - | - | ヂェ | dZ e | ニェ | J e | ヒェ | C e |

| - | - | チョ | tS o | - | - | ジョ | dZ o | ニョ | J o | ヒョ | C o |

| h¥ | p¥ | b | p | m | j | 4 | W | ||||||||

| - | - | ファ | p¥ a | バ | b a | パ | p a | マ | m a | ヤ | j a | ラ | 4 a | ワ | w a |

| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ウィ | w i |

| - | - | フ | p¥ M | ブ | b M | プ | p M | ム | m M | ユ | j M | ル | 4 M | - | - |

| *ェ | h¥ e | フェ | p¥ e | ベ | b e | ペ | p e | メ | m e | イェ | j e | レ | 4 e | ウェ | w e |

| *ォ | h¥ o | フォ | p¥ o | ボ | b o | ポ | p o | モ | m o | ヨ | j o | ロ | 4 o | ヲ | w o |

| p¥' | b' | p' | m' | 4' | |||||||||||

| - | - | ビャ | b' a | ピャ | p' a | ミャ | m' a | リャ | 4' a | ||||||

| フィ | p¥' i | ビ | b ' i | ピ | p' i | ミ | m' i | リ | 4' i | ||||||

| フュ | p¥' M | ビュ | b' M | ピュ | p' M | ミュ | m' M | リュ | 4' M | ||||||

| - | - | ビェ | b' e | ピェ | p' e | ミェ | m' e | - | - | ||||||

| - | - | ビョ | b' o | ピョ | p' o | ミョ | m' o | リョ | 4' o | ン | N¥ | ||||

- ……表示不被发音

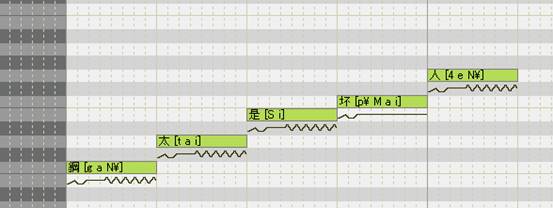

以上是一个简洁明了的发音记号表,黄色的是日文片假名发音,白色是相应的在软件中的发音符号,例如:

在中括号里的这些就是发音记号,参考表中的发音可以一一对应。

这里的表的音的顺序不是按照日文52音的顺序排列,而是按照软件中的发音记号的头字母来进行归类。从这里就可以查阅你所需要的音的发音记号了。

在软件的帮助和索引中也可以查到他的发音列表,按F1即可。但缺点是过于简陋,举例也很简单。

而通过这张表,可以轻松自定义某个音符的发音符号,从而达到修改某个音的发音甚至让一个音符发出多个音的目的。

过程如下:

1 先对你要修改的音符鼠标右键点击,然后选择最后一个 选项【音符的属性】。

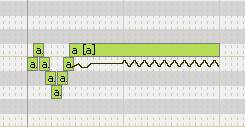

比如我想让这个音发“好”声,发音听起来像由“は”加上“お”组成。那么通过查阅这张发音表可以找出ha发音记号为【h a】,o的发音记号为【o】。在这里填写为【h a o】,如图:

需要注意的是在不同的两个发音记号的中间需要用一个空格来隔开,而发音记号中也就只有“ん”的两个符号之间没有空格,其他的非元音的发音记号两个符号之间都有空格隔开,要确认输入时格式的正确性。切记!!

当选完了OK以后它会自动的Protect,听一下,发现她已经是唱出了“好”类似的音。通过更麻烦的一次操作,就可以比如这样:

初音说乡音版的中文(其实我很想说,初音勉强说起中文来就和《萌学》这部动画里的一些人物一样,极为脑残)。

但是,目的不是鼓励人去用这种方式来做国语曲,一来这种方式相当繁琐,就算强行要让她唱也无需做成一个个汉字来修改发音记号,二来很多汉语的音日语发不出。

这个修改发音记号我认为最大的用途还是在“が”行上。因为默认情况下初音会唱成“Ga”行,但很多情况下它在句子中的发音是浊鼻音的“Nga”行。通过发音表可知,这个音不是发不出来的,标记的头字母为“N”。于是通过以下步骤:

原来的ga音,修改后:

这是很多不懂日语基础和不了解这一点的人们经常会忽视的一个地方。

相同的,歌词输入不能辨认は、へ作为助词和う、い作为长音时会分别转为わ、え、お、え的发音。手动修改的话你可以直接改歌词,但也可以不动歌词,让它保证最完整和正确性,修改它的发音记号来达到目的。

小“つ”作为促音,在句子中不发音,在填写歌词中一样是不能发音,毫无改动地把“っ”从歌词中复制进来只会造成初音把这个“っ”唱出来,还会影响到后面歌词的对位。

很多歌词中是伴有长音记号,比如“コーラ”。反应在软件中填写一样是可以两种方式,一种就是直接填写“コーラ”,另外一种就是把长音“―”转化为元音,成“コオラ”,似乎两种表达在软件中没有差异。

总有人会抱怨,抱怨好不容易填词结束了后发现初音唱的很难听。这也就跟音符的属性有很大关系(虽然跟参数也有关系)。

最难听的原因就是跟【弯曲深度】有关,这个选项在【歌手演唱风格】里,默认的值为20%。这个值对于大部分曲子来说都过大了。尝试一下调整到了100%以后,你会发现基本她唱的音都走调了。这个值官方定义的是:

【弯曲深度】:影响了音符开头部分的音高范围的变化,范围越大即越深。50%降一个半音,100%降一个全音(如果不懂可以参考乐理书,或者直截了当的说,就是一个半音在软件界面里表现就是一行,100%就等于降了两行)。

因为是模拟了人声,所以不是很极端的情况下选在“0%”是不现实的,毕竟起唱的时候音高是有略微不稳定的。

个人研究出它的音高大致走向是:

其中这里的音符弯曲深度需要设置为0%来确保不受干扰。有爱的朋友们自己去试验一下。

【弯曲长度】:影响了音高波动的时间,100%时弯曲的时间为一拍(也就是一个四分之一音符的时值)。

日本某神人给出了一个公式,用来计算合适的【弯曲深度】设置值。

公式为:

T(msec) = 60(sec) x 1000(msec) / [曲子的速度] x 4 / [这首曲子所包含的最短音符的长度]

| 312.0msec | < 設定値 20 | < 374.5msec |

| 250.0msec | < 設定値 19 | < 312.5msec |

| 187.5msec | < 設定値 10~18 | < 250.0msec |

| 125.0msec | < 設定値 6~ 9 | < 187.5msec |

| 62.5msec | < 設定値 3~ 5 | < 125.0msec |

| ??.?msec | < 設定値 0~ 2 | < 62.5msec |

具体的测试方法略。

首先根据公式求出T的值、请与对应的表格核对探索出设定

例)慢节奏的曲子……Tempo(速度)=100包含八分音符的曲子的情况。

60 x1000 / 100 x 4 / 8 = 300(msec)

试着配合上述表的话250.0 < 300 < 312.5 设定值则为19。

例)快节奏的曲子……Tempo(速度)=150包含16分音符的曲子的情况。

60 x1000 / 150 x 4 / 16 = 100(msec)

试着配合上述表的话62.5 < 100 < 125.0 设定值则为3~5。

其中这些所指的包含音符都是在没有修饰音符的前提下的最小长度(因为修饰音符基本都是1/64拍)。

但作者也指出这是一种推测,个人认为有点太定性了。至少可以肯定的是,弯曲深度一般要设置在20以内,一般是在10以内。这样听起来会觉得稍微自然一些。对公式有兴趣的朋友可以自己去研究揣摩一下。

然而,这个值是对于修改以后的音符做影响,也就是说一首曲子的音符不一定弯曲的参数要一样。很多地方或许需要用上比较大的弯曲深度达到更加真实自然的效果。

在右上方的【模板】中有五种模板供选择,每一种模板都有不同的设置。

Normal(普通):弯曲深度 8%,音衰 50%,重音50%

Accent(重音):弯曲深度 8%,音衰 50%,重音 68%

Strong accent(强烈的重音) :弯曲深度 8%,音衰 70%,重音 80%

Legato(连唱):弯曲深度20%,音衰50%,重音42%,上下形滑线增加。

Slow legato(慢连唱):弯曲深度20%,音衰50%,重音25%,上下形滑线增加。

从这点也可以看出,对于一般速度的曲子,20%确实是明显偏高了,因为只有到了连唱等Tempo偏慢的曲子才适合20%(这也可能证实了那个公式宏观上的正确性,即曲子速度越慢需要的弯曲深度才越高),而在通常的情况下8%左右即可。

上下行形线的作用类似于参数中的POR,它会使得音高不同的音在歌唱的时候有一个连续的过渡。现在来做一个试验。

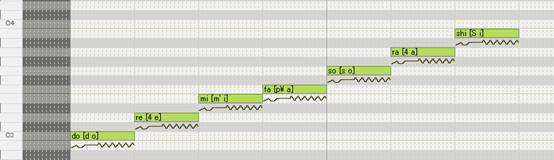

先写上三个音阶稍微大一点的音符:

先听一边没有加上下行滑线的,感觉音还是唱的很准,虽然有点僵硬。然后在选项中勾选住【上、下行圆滑线】,再点击左下角的【应用于当前音轨】,如图:

听一边之后发现确实音符之间有一个提升和下降的过渡(虽然听起来很别扭)。大约知道这是一个过渡后,编辑一个类似的过渡性质的音符。如图:

然后把上下行圆滑线消除,应用当前音轨,再听,发现两者听起来很接近。

结论:上、下行圆滑线可以用过渡类的音符来模拟出。

再钻研一点的把【上、下行圆滑线】给勾选住,【应用当前音轨】,让她唱第二段的“Ya Me De”。可以发现,和第一段的勾选住【上、下行圆滑线】的相比,“圆滑”的剧烈程度有一丝弱化(或许我判断有错误)。个人的观点是:

音高相差越大的音符,使用圆滑线的效果越明显。

在十大参数中,POR也是增强音符间的“圆滑”效果,跟上、下行圆滑线的的区别现在来做一个比对。

如图:

先让初音按照三种不同的设置来唱:

第一种 加入上、下行圆滑线

第二种 不加圆滑线,把POR提升至MAX值的3/4

第三种 不加圆滑线,把POR提升至MAX值

试听中发现,在音高差距很小的情况下,第一、二种很接近,然而,把POR调整到MAX的时候,“圆滑”的程度非常厉害。

因为POR所能设置的滑音效果比上、下行线要大得多,所以个人认为勾选那两个滑音不是必要的。如果需要一些音有过渡可以使用过渡用的音符,况且勾选上、下行圆滑线的应用灵活度太低了。

这两个参数控制音符开始的振辐的形状。

重音:与振幅的大小有关。

音符下面的音符表情记号的顶点基本上反映了重音的值。例如,这是重音在0%时的曲线:

这是重音在100%时的曲线:

这时候弯曲的过程中,“起”的最高点的已经大于这个音符的值了,听起来音符的开头发音很重,确实是带了重音的效果。

音衰:和振幅的衰减度有关。

非常典型的一个例子,编辑一个全音符:

听0%时的声音和100%时的声音。

很容易听出,0%时音符的音量没有衰减,一直保持恒定;而100%时从音符的开头就已经开始音量渐弱了,音量越来越低。

这也好理解为什么Strong accent中音衰的值那么高,因为它要突出强烈的重音,所以音符突出前面而后面的大部分音量衰减。

从这里可以衍生出一种音符之间衔接自然的方法。有时候制作的曲子总感觉一些地方和原唱比,某两个字之间显得很生硬,而这里提供一种把它们分化为“强拍”和“弱拍”的方法。

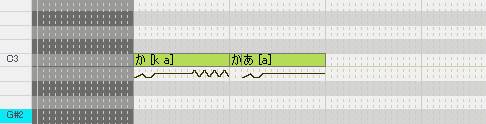

如图:

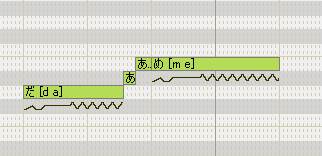

我想把“だめ”听起来比较连贯柔和怎么办?

此时先调整一下音衰、重音值,如图:

过分地加大了音衰值,设置为90%,然后点OK。

删除da的音符,重新画一个。

再设置me的音衰、重音:

过分地减小了重音的值,设置为10%,然后点OK。

注意,两个修改参数的步骤都不要点“应用于当前的音轨”,否则会把当前音轨的音符全部统一成此参数。

或者,你也可以鼠标右键单击音符,然后选择【音符的属性】,在EXP中可以调节。

这时,再来听听看,衔接起来更柔和了。

也就是说,

如果要达到连贯、偏模糊的唱词效果,那么就使当前音符的【重音】较弱,那么它前面的那个音符的【音衰】就偏长。 如果要让某个音唱出来显得被分离了的、独立的、不和谐的,那么就缩短【音衰】,加强【重音】。

这种技法可以削弱或者加强字与字之间的流畅性,这里的属性修改好了再去调整VEL来达到更理想的效果。

默认状态下,颤音是自动打开的,所以只要音符的满足一定的长度它就会有颤音的波浪线出来。但这按常理来说是不可能的,很多音都不应该颤,而且颤的方式也要配合曲子的原唱才能优化好。

具体的颤音调节在【设定】——【首选项】里:

【默认颤音长】为75%,平常无需调整它,因为可以在音符中直接调整。

【自动颤音有效化】默认是开启的,看个人喜好是否关闭它。有两种方式最后完成优化:第一种是先关闭自动颤音把所有的音符写好了,再开启这个选项,把关键一些要颤音的音符重新填写;第二种是开着自动颤音把曲子全写完,再把不需要颤音的波浪线给减为0%。

【自动颤音有效的最小音符长度】:默认下是1 beat,如果曲子的速度比较快的话还可以考虑一下2 beat,具体自行调试得出最佳效果。

【颤音种类】:

软件里的颤音分为四类,[Normal]、[Extreme]、[Fast]、[Slight]。从英语的词义上也可以看出,他们的颤音剧烈程度从小到大依次为:[Slight]<[Normal]<[Fast]<[Extreme]。

每一类的颤音都分为Type 1~4 四种,它们的特征分别是:

不同的曲子所需要的颤音不同,举个最大反差的例子:一些叙事曲特征的歌曲,节奏较慢、语气偏弱、语尾偏淡偏轻,Type 4是最佳选择,类别上偏向于 [Slight]、[Normal],例如《素敵だね》(不知道我举例是否形象);而听过《らき☆すた》里的ED《三十路岬》初音ミク版的人肯定对里面一些长音夸张的颤音很有印象,推测应该是使用了 [Extreme] Type 3一类的激烈颤音,可能对于振幅也有加大调整。

或许在一首曲子里需要写出很多种不同的颤音,这为曲子最到最佳效果是必要的。所以务必在曲子制作的时候细心的反复琢磨原曲的音符性质。

另外需要注意的是,修改了颤音的属性后,跟上述几个参数一样对已经在曲谱上谱好的音符是没有任何改变的,在之后写下的音符才有修改后的属性特征。

同样的,可以对单个音符进行颤音属性修改。方法为鼠标右键单击音符,选【音符的属性】,点击“VIBRATO”,这些参数都可以修改:

因为振幅在开头就已经是最大化的,可能在一些场合显得颤音的不够自然。

这里有一种自然转入颤音的方法:

如图,用直线工具把前端部分的振幅修改为坡状,可以达到一种颤音逐渐加深的效果,值得一些场合下使用。

一般音符写入时间轴的方式是两种:用MIDI文件抓取轨道或者看乐谱写入。因为这两种方式毕竟都不是实际人声的唱的音符,所以,在音符的长度上就可能存在一些偏差。

为什么会导致音符的长度有偏差?

在MIDI的音轨中,主旋律不一定是Vocal(歌手声音)的音轨它还可以是小提琴一类的音轨,但经过软件抽取后它依然能填词成初音演唱的部分。这可能会导致所有的音符长度过于规则化,排列的非常紧凑,没有间隙。同样曲谱需要每一节满足特定的拍数,从曲谱上辨识写入的音符的长度也很规矩。但人在实际唱的时候,很多字之间是有一定的空隙的,而且音的时差也不一定非要满足几分音符,尤其是在谱出原始的音符后和原唱比较,显得很呆滞生硬。所以需要进行音符长度的优化。

很多音符之间需要有一定的间隙,这个要听清唱和原声主唱比对来决定是否要有间隙和间隙的大小。

例如:

本来这些音符根据曲谱写下来的都是很规则化的八分音符和四分音符,但跟原唱比对,显得某些音拉的太唱太机械化了,所以进行优化后的音符状况为:

其中,推荐把长度和量化都调节到1/64来进行修正,反复听音来确认间隙的时间差是否刚好(注意最后一个“に”都已经大胆的减了40%了,这完全是根据原唱所唱的时值来修正的)。

光做到长度上的优化还是不够的,还要对部分音符做一些细节上的变化。

先来看一个例子:

写一个ka,

但如果我现在需要加强a的音以及增大音量的效果怎么办?

先把ka缩短到1/32左右的长度,再在后面接一个a

还有一种比例,可以达到另外一种效果,如图:

第三种的a的音占的比例缩短, ka也有了下划线。

因为初音的发音,前后相关联的两个音符似乎是会有影响的,这和“音符的长度”有关系。如果一个四分音符的发音感觉不太正常,那么就可以拆分为“子音+短母音”。例如:

第一个拆分,ka的拆分可以修正ka的音高;而ru和da的拆分可以突出元音,唱出来的更开放一些。

第三种比例关系个人认为还可以加强字尾的语气(其实这一块还值得多研究定结论)。

因为初音毕竟是一个软件中的虚拟歌手,吐词机械化是很正常的事情,但还是能根据口型的变化来进行很人性化的优化。

例如《奇迹之海》中的:

“かぜよ”是一个很长的音,这里充分的挖掘了细节的变化,谱下的音符是“かぜええいよ”,整整多出了一倍。第一个“え”强化了母音的发音,第二个“え”的作用属于上述所讲的第三种修饰手法,使得ze的末尾稍微语气有加强和略微的节拍感,从ze的发音变为yo,确实要从e到i的口型最后才变为yo,所以这个“い”像是在模拟口型的细节变化。由于音符的长度很短,所以也不会很唐突的令人察觉到,相反这里作为一种衔接,“い”起到了从高音到低音的过渡,这也是常用的音阶差距太大后的一种处理方法(再升音的时候也可以采用)。这能真实还原真人唱歌时候所表现的一些“破绽”,唱起来显得非常自然,仿佛真人歌唱一般。

这一类口型的模拟,要适当采用,看情况而定,不能滥用和处理不当,过渡的音的尺度要把握的准。

在实际的歌唱中,会出现很正常的音高的不稳定,尤其出现在高音上,有一个提音的过程。如图:

“み”的实际音高已经达到了C4,也算比较高的音。为了达到一种真实自然的演唱效果,拆分成子音加母音的形式,子音降音(降半音还是全音自行把握)。

但是这种手法不能滥用,否则会导致听起来走音得太多,简直和弯曲深度设置过大差不多。

有那么几个音,发音有略微的推迟,尤其是在节奏稳定的曲子中更能感觉出一丝唐突。典型代表为“ちゃ ちゅ ちょ”三个音。把长度和量化调整到1/64拍(这是在微调音符必然需要做的前提,而且重合1/64拍软件是不会认为已经重合导致音符失灵,希望记住),分割这个音为子音+母音的组合,然后把子音音符提前1/64拍(觉得某些音还是慢了点的话就1/32拍),母音跟上,能减轻延迟(侧面看出这个软件确实还有很多缺点)。

部分的音,例如“しょ”,要突出“o”的音的话,可以拆分为“し” +“お”;“ば”可以拆分为“ぶ”+“あ”。

子音的长度要短一些(没有下划线),具体使用的场合自行把握。

例:

有些情况下,很多“o”的音在真实的歌手歌唱时候会发成大约像“wo”的音,这是一个很有技巧的优化发音。

但直接输入日文的“wo”,也就是“を”,是不行的,因为这个音发的也是“o”。需要手动把发音记号修改或者直接输入英文“wo”来修正。

这一块很难,也很深,参考了很多资料,我个人也很多把握不准。

Velocity

这个参数很多人说听不出有多少区别,或者有歧义,在这里需要讲明一些。

虽然是称作为速率,但是这并不是宏观上曲子节奏上的速度,它不控制音符的音值的长短,所以修改它不会影响这个音符的音值。

这个值的是影响了子音的发音长短,值越高的话子音越短,尤其是S和F的发音。

那现在来验证一下官方的这个定义。

写下三组“su” “fu”,赋予一般,最高和最低三组Vel值:

结果可以听出第二组相比第一组“u”所占的比例更大,而第三组和第一组相比较你可以很明显感觉他子音唱出来很长,很舒缓,s和f的音比前两组要明显一点。

在实际歌唱中,VEL用来调整音的子音以达到“柔和”刺耳的发音或者加重、减小部分音的“摩擦效果”。

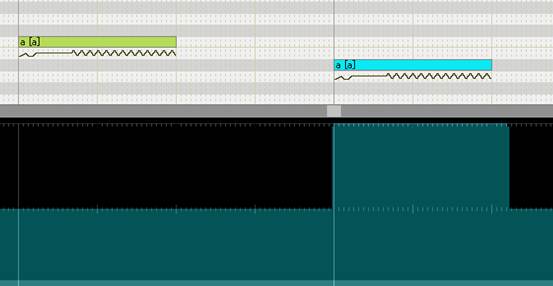

例如“し”、“じ”,你都能听到开头有一声“呲”的噪音,尤其是输出WAVE后看波形能看到一个非常宽的波,如图:

为了夸大演示的差距故意把两个的VEL差调整到最大。能很清楚的听到第一个shi的发音很刺耳,而第二个通过了VEL的降低后变得平缓柔和了很多。

上图中,因为yo和shi在歌曲中是一个句子的首尾,要柔和地表现出来,所以要把VEL降低。而在听Ki的默认VEL下时发现它的发音不够自然,k的音感觉太重,提升一定VEL后效果很好,语气舒缓不少。

但是,对于“さ”、“は”行而言,特定场合下故意增大它们子音的发音可能会更加显得自然,例如:

因为这是一句话的的开头部分,在原唱中ha的的摩擦的气息很大,为了还原自然的效果所以这里故意减小VEL以增强“摩擦”。

需要注意的是还可以关心一下“ぱ”、“ば”行的音,因为是p、b的子音,所以属于“破裂音”。在句子某些地方为了平滑它们达到前后衔接自然、和谐,可以加大VEL。

所以,不能小瞧了VEL这个参数,真正调整的好的话曲子的歌词会听起来舒服很多。

Dynamic

个人认为是最需要投入大量精力去修改的一个参数。

这个参数通俗一点讲就是调节音量。不仅能减小和增大指定区域的音量,而且还可以做出渐强,渐弱的效果,是个非常重要的参数。

曲子的歌唱需要一些起伏,而这个起伏就必须靠这个参数来完成。否则就听起来觉得没有层次感,很糟糕。

具体个人总结为两大使用方向:

第一种 强行压低或者提升某些音的音量。

在使用软件的过程中经常调试的话会发现某些音的默认的音量很大,而有些默认的很小。典型的偏大的有“わ”、“じ”、“の”,偏小的有“く”、“ふ”。因为在后期的混响中,某些参数可能也会影响到DYN这个参数最后带来的效果,具体表现在“放大”了DYN值的效果(个人观点),在后期混缩中可能会明显听到一些音声音偏大,或者感觉歌手忽远忽近,所以需要不断的尝试去调节这个值来获得一个较好的平衡。

而且在实际歌唱中某些句子可能会故意压低声音来唱以及在高潮部分提升音量。如果你做的曲子DYN参数差不多就是一条平坦的直线,那肯定是不太理想的,要好好跟原唱进行比对。

第二种 制造渐弱或者渐强

一般而言,音比较高的音大多是需要压一些音量的从而使某些高音的发音不至于很唐突很刺耳。而此时制造渐强的效果将更符合真人的歌唱。

还是参考《奇迹之海》里的高潮前的一句歌词:

歌手在唱这句的时候,参考坂本真绫的原版,再结合自己的想象,大概能感觉的是这里是有“强拍”和“弱拍”的(比喻成这个),e相对于a和ru的话语气都要重一些,所以DYN要提高一些,因为重点在最后三个字上,所以ru字得压低一些以保持一个前后的层次性,。而这里总结了一点就是:不对等的V字型调节图形是很常用的一种长音的调整方法。

这个图形和前面研究的弯曲深度的音高曲线有相似之处,模拟了人声歌唱时音的起伏(这只是个人推测,你要问我为什么我也不知道)。

例如:

每个音虽然都有渐强,但最终渐强的终点却不是在一个值上,表达了一种层次感和力度。

但不一定所有的音都是急速渐弱再慢慢渐强的。

如果这一块能做得好的话,基本歌唱就显得比较鲜活有生命力,但弄巧成拙的话可能会导致听起来歌手忽远忽近或者一些音更突兀。

所以还是需要好好揣摩和想象,在尝试混响以后再听,再总结再调(想做一首令人称道的曲子,这些工艺不能少,关于是否存在规律的话,还有待研究,需要集思广益)。

有待编辑更多。

Breath

这个参数可以调整气息的多少。默认的值为0(难道歌手没气了么?),调整得越高,感觉气息越重(更高的话都有点觉得初音的鼻子塞住了)。

而这个参数也许有人觉得可能跟CLE有点相同,开始进行分析。

写三组音符,第一组参数不变,第二组BRE 50%,第三组 CLE 50%。

试听后,给人的感觉就是第二组的“da”发音的气很重,确实是气息提高了。但与第三组不同的是,提高了BRE后感觉音符的发音有略微的改变,而CLE组只是单纯的制造了颗粒感而已,不会有一种气息爆破的感觉(而且同样是50%,我觉得CLE组的更“悦耳”一些)。

这个参数的默认设置是0,所以用法偏修饰化。个人推测用在一些带气的音,例如“ぽ”,可以加大吐字的气息,根据原唱进行适当的增加,属于追求细节上完美的一个参数。

Brightness

如果觉得某些发音听起来很暗,那么就应该尝试调节一下明亮度,它会增减高频泛音以控制声音的明亮度。但个人认为它与CLE不同的是它的调节不会使得声音产生失真效果。「ばびぶべぼ」「かきくけこ」「がぎぐげご」这些音有些时候听上去的效果可能不太满意,子音发音偏弱,可以把BRI调高一些。

这里再做一个个人的参数讨论,不一定正确。

关于BRI和DYN似乎效果有些类似,这里做一个试验。

写四段如图的音符,其中第一、二分一组,三、四分一组。第一组一个把DYN调节到最低,一个BRI最低;第二组一个DYN调到最高,一个BRI最高。

第一组里DYN调到最低的音符几乎听不到声音,而BRI的还能听到低沉的声音;第二组里DYN值Max的音符听起来确实是音量上变大了很多,感觉歌手唱得很用力,而BRI组虽然也有少许的音量增大,但令人感觉更多的则是高频音略微增多了。

但这个参数的作用尤其对于慢节拍的清唱是极为重要的。

它可以使一个音有层次感,还有柔化音的作用。

最简单的例子,很多人会觉得一些音发的太准了,比如wa,很不好听。尝试把它母音部分降低BRI你会感觉这个发音被柔化了一般,)。降低BRI确实会让发音显得暗淡,但适当的使用会显得发声非常自然,可以柔化一些歌唱中觉得很突兀的字。

官方上还指出一种常用的高音的长节拍BRI优化技巧,即2/3起,1/3落,达到一种渐强的语气最后自然的渐弱首尾(我想用在叙事曲和慢节拍清唱再适合不过)。

如图所示:

相比之下,后者的发声显得更为自然,温暖(当然,最好再配合DYN一起调节)。

这个参数的应用远比个人想象中的要深远,这个参数对于突出人声的慢Tempo曲子而言更加重要,决定了句子的协调、发声的婉转柔和,值得好好研究。

Clearness

这个参数虽然定义上和BRI有接近,但一个参数的存在则有它的道理。顾名思义,这个参数就是用来调节清晰度的。

参数的默认值是0,只能增大,这一点很BRI很不同。也就是说,这个参数是用来修饰的,而不是用来宏观调节的。个人认为这个参数也是会增大高频泛音,但它更可以拟真真实的歌唱效果。

尝试做一个音符,把CLE加到50%,可以感觉音有“失真”。但这种“失真”感更像是真实地再现了真实歌手在录音时所伴有的“杂音”,个人认为是录音设备采集人声时留下的,一般表现在“有气的音”,比如“ は”、“ば”(如果不信可以去听听一些慢节奏,突出人声的歌曲,确实存在这种颗粒感)。

所以,比对一下原唱,根据需要适当增加这个参数的值还是会画龙点睛、更加拟真的。

Opening

嘴形大小也是一个比较有用的参数,默认值是Max,表明默认的情况下口都会张到最大(只是一种作为歌手的想象)。值越小,嘴形越小,鼻音显得越重。

但这里讨论一个问题,例如“わ”这个音,在减小OPE后会不会真的如真的歌手一样,使得“あ”的音收敛一些?

测试三段不同参数下的Wa:

经过试听以后发现“a”的音并没有得到有效的收敛,而只有单纯的鼻音加重。所以这个参数不能改变有些音咬得过于标准大方了(这也算是作为一个软件不得不承认的缺陷,过于硬性)。

而这个参数多用于某些段落或者音的鼻音加强,甚至降低到某个程度后会产生一种特殊的唱法(个人观点,请无视),还有待研究。

Gender Factor

这个参数比较有意思。

当默认的值在基准线上,当调大的时候,初音的声音会变得比较粗,偏向男性;当调小的时候,初音的声音会更女性化、萝莉化。当然,过于小了的话我认为已经是外星人了。

这个参数的意义还是很大的。

虽然相对于镜音双子的而言默认的GEN参数的初音已经比较甜美的声音了。但这个参数给与她更大的演唱空间(这一点某种程度上像一个职业声优了),如果曲风比较强硬可以稍微加大一点值,让初音成为一代强气女(虽然我觉得一般来说调高了等于毁了她,而且镜音可以替代她唱高节奏高动态的曲子,但不乏有恶搞人士可能会故意调高唱热血曲);如果原唱是比初音还要萝莉的声音(比如我自己做的岩男润子演唱的 《やさしさの種子》 )或者你想尝试把曲子唱得更萌更甜蜜的话,压低一些是一个很不错的选择,至于削减的具体值需要根据原唱和变声后试听来判断。

但不一定一首曲子是一个恒定的GEN值,小部分地方也可以修改。比如某一句话想让她唱的更男人化或者更萝莉点的话只要在那句话上改动即可。

其实这种变声效果也可以在COOL EDIT里用【变速器】做到,选择【保证速度恒定变调】,但这样虽然也能得到两种路线的音,但是整个清唱会变调,所以一般情况下推荐不要使用。

Portemento Time

这个参数较为实用,它可以使得音符之间的衔接更加圆滑,但至少是要在不同的音高的前提下。但是这里还是要解剖它的原理以阐述用法。

还是试验,写四组音符,赋予默认POR,75% ,100%和0%。

在第二组的时候,略微感觉Me的发音在开头有点变调,在第三组已经是变调的很严重了,第四组的Da的末尾也是变调的。

下面解释一下。POR的值在默认情况下是中间值,这个值圆滑的是音高。它决定了上一个音跟下一个音不同音高时,会花多久滑过去。

用图说明:

POR被调整大到一定程度后就相当于这种情况了,所以Me的开头是走调了的。

同理,刚试验中的第四组就等同于:

POR的效果也就是这个样子,所以当使用了过渡音符后,POR基本不需要再调节了,因为效果几乎等同。

它不会圆滑具体歌唱中的词,而是音高,这点要注意。这个参数乱调会造成唱出来阴阳怪气。

Pitch Bend

这个参数主要是用来修正歌唱中的音高和乐谱中有一定的差异。默认的值是处在中间的水平线上,在PBS默认参数的情况下(也就是一个全音的摆动),PIT调节到最高则升一个全音,最低则降一个全音(至于什么是全音,什么是半音这里不解释了)。

在PBS不调节的情况下,写入两个同样的音符,如图:

他们两个音符中间差了一行,前面的音符是C3,后面的是Eb2。当把Eb2下的PIT调到最高时,它唱出来和C3是一样的(仅仅是音高一样,但力度上还是有不同)。无论是第一个音符是在哪个位置,只要中间隔了一行,这里的第二个音符的音高都与第一个一样。

这里或许有人会觉得奇怪,比如E3和F3中间没有灰色的行,他们都是两个白键,按理来说中间不需要隔一行了。这是不对的。乐理知识中讲到E、F和B、C之间都属于半音关系,所以如果不隔一行来做这个试验的话,第二个音符的音还比第一个音符要高半个音了。这只是分析,不重要,听不懂无所谓,有兴趣的找乐理书看看。

所以这个参数的实用性就在于略微修正一些音的音高,一般调整的幅度不会太大,因为提升或者下降超过25%的话已经等同与这个音符升高或者下降一个半音了(这是在PBS默认参数的情况下),直接调整音符位置即可。

然而,就算是音高相同了,在前面的试验中两个音符的音量还是不同,音越高越容易听出这个差距,这又衍生出一种新型的谱曲方法:全部的音符出于谱子的一条水平线上,然后通过调整PIT来强制定义每个音符的“真实音高”(具体这种方法的优势还有待研究)。

Pitch Bend Sensitivity

接应上面的参数PIT的,它影响了PIT可以调节的音高范围。默认值是1,也就是正负一个全音,最大值为24。如果设定成了24的话,也就是加到了MAX值,不调节PIT也是没有任何表现。但此时把PIT增大到MAX值时,就已经不再是提升一个全音,而是24个了(其实也就是跨了两个八度)。一般情况下不需要调节,除非要对PIT进行更大规模的修改。

总之,十大参数没有哪个是可有可无的,在特定的场合都是有特定的用处。